医療界では、職種ごとにさまざまな資格制度があり、個人の能力開発に活用されています。当院でも毎年、多くの職員が目標として資格取得を掲げて、地道な自己研鑽に励んでいます。

昨年度は病院全体として延べ118の資格を取得していますが、そのうち教育研修図書委員会で検討して難易度が高いとされた資格取得者27名を、優良職員として表彰しました。

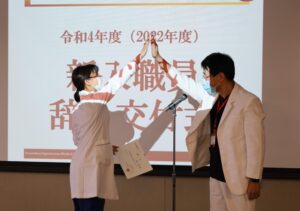

代表として臨床工学技士のTくんに、表彰状と副賞を渡してエアハイタッチです。彼は呼吸療法士の資格を取得し、呼吸療法チーム(RST)のメンバーとして活躍してくれています。

若手だけでなく、中堅からベテランの職員も、それぞれが目標を設定して努力していることが素晴らしいと思います。かくいう私も還暦を過ぎてなお、毎年目標を設定してチャレンジしています(内容はヒミツです)。