先日、日本医療機能評価機構による訪問審査を受審しました。専門資格を持った6名の評価者が2日間にわたり、患者権利の擁護状況、倫理面、医療安全、感染対策などから事務的な内容まで、89項目について病院の取り組みを調査します。

まず全体の面接評価では、私をはじめ病院幹部たちが当院の取り組みについて答えていきます。現場を訪れての調査でも、日頃の取り組みを、職員たちが資料などを用いてしっかり説明してくれました。

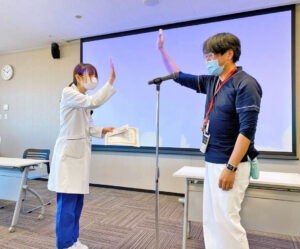

正式な評価結果が発表されるのは2ヶ月後ですが、評価者のみなさんからは、当院のさまざまな取り組みについてたくさんのお褒めの言葉をいただきました。終了後は職員一同でホッとした表情で記念撮影です。(もちろんマスクを外したのは撮影の瞬間だけです)

日本各地の病院で、数々の先進的な取り組みが行われています。私たちは常にアンテナを高く張って、他院の優れた取り組みを学んでいます。「医療のあるべき姿」に向かって、改善活動を永遠に続けていきます。